過去にご購入いただいた「ダウンロード塗り絵」が再ダウンロードできなくなっている場合がございます。

もし該当される場合は、無料線画の場合は再度ご購入いただくか、有料線画の場合は「お問い合わせフォーム」よりご連絡ください

-

色の悩みは「明度と彩度」で解決!初心者でもわかる色の三原則

塗り絵やイラストで色を使うとき、「なんだかごちゃごちゃする」「全体がのっぺりして見える」そんな悩みを感じたことはありませんか? 実はその原因、多くの場合は 明度と彩度のバランス にあります。この2つを理解するだけで、色数が少なくても多くても、ぐっと見やすい作品に仕上げることができるようになります。 少し難しそうに聞こえるかもしれませんが、初心者の方にも分かるように、順番に解説していきますので安心してください。 よくある色の悩み 作品を塗っていると、こんな経験はありませんか? 色を塗るとごちゃついて、絵柄が見えにくくなる 配色に悩んで手が止まってしまう 部分的にはきれいでも、全体を見るとなんだかのっぺりしてしまう これらの悩みは、「明度」と「彩度」を理解することで改善できる可能性があります。 明度とは?彩度とは? 明度とは、色の明るさのことです。どれくらい白に近いか、黒に近いかで表されます。 白に近いほど → 明度が高い 黒に近いほど → 明度が低い 彩度=色の鮮やかさ はっきりしていて目立つ色 → 彩度が高い くすんで落ち着いた色 → 彩度が低い この「明度」と「彩度」、そして色の種類である 色相(赤・青・黄色など) を合わせて、色の三属性...

色の悩みは「明度と彩度」で解決!初心者でもわかる色の三原則

塗り絵やイラストで色を使うとき、「なんだかごちゃごちゃする」「全体がのっぺりして見える」そんな悩みを感じたことはありませんか? 実はその原因、多くの場合は 明度と彩度のバランス にあります。この2つを理解するだけで、色数が少なくても多くても、ぐっと見やすい作品に仕上げることができるようになります。 少し難しそうに聞こえるかもしれませんが、初心者の方にも分かるように、順番に解説していきますので安心してください。 よくある色の悩み 作品を塗っていると、こんな経験はありませんか? 色を塗るとごちゃついて、絵柄が見えにくくなる 配色に悩んで手が止まってしまう 部分的にはきれいでも、全体を見るとなんだかのっぺりしてしまう これらの悩みは、「明度」と「彩度」を理解することで改善できる可能性があります。 明度とは?彩度とは? 明度とは、色の明るさのことです。どれくらい白に近いか、黒に近いかで表されます。 白に近いほど → 明度が高い 黒に近いほど → 明度が低い 彩度=色の鮮やかさ はっきりしていて目立つ色 → 彩度が高い くすんで落ち着いた色 → 彩度が低い この「明度」と「彩度」、そして色の種類である 色相(赤・青・黄色など) を合わせて、色の三属性...

-

白を使わない!2色だけで描く雪景色【色鉛筆・初心者】

今回は、水色と青色の2色だけを使って、シンプルな雪景色を描く方法をご紹介します。木や建物は描かず、雪山・雪原・空だけで仕上げる、とてもシンプルな風景です。 使う色もほぼ2色のみなので、色鉛筆初心者の方でも安心してチャレンジできます。ぜひ一緒に塗ってみてください。 使用する紙とサイズについて 今回は、「はがきサイズ」ほどの小さな紙を使用しています。あまり大きなサイズだと描くのが大変になるため、はがきサイズ程度から始めるのがおすすめです。 使用する色 水色 青色 基本はこの2色のみで雪景色を表現します。最後にアクセントとして黄色をほんの少し使用しますが、雪景色そのものは白を使わず、この2色だけで描いていきます。 下描き:山の形を作る まず、画面の中央あたりに水色で薄く横線を引きます。これは地平線(山の境目)になります。 その線の上から、少しカーブのある曲線を描き、山の形を作っていきましょう。山の上部分は少しギザギザさせ、そのまま斜め下へ線を引きます。途中から向きを変え、右側の山、さらに奥の山も描いていきます。 手前・中間・奥と、奥行きを意識して山を重ねるのがポイントです。 雪山の凹凸を描く 次に、雪原を描いていきます。線が直線になりすぎないよう、少しガタつきを持たせると自然な雪山らしくなります。 山の上の中央付近からジグザグの線を引き、その角から影を入れていきます。このジグザグ線を境に、影になる側と明るい側をはっきり分けることが大切です。 まずは水色だけで全体を描き進めていきましょう。 水色で全体を塗る 明るい側にもごく薄く影を入れ、山のゴツゴツ感を出していきます。山頂付近は影を入れすぎず、一番明るく仕上げます。 奥の山ほど、輪郭をぼかすように軽く塗り、遠くにある印象を出します。手前の山は、横方向にジグザグ線を引き、より細かく凹凸を描き込みます。 色鉛筆は縦方向に動かしながら描くと、自然な山の質感が出やすくなります。 雪原を塗る 次に雪原を塗っていきます。色鉛筆は寝かせ、芯の横の広い面を使って塗るのがポイントです。 基本は横方向、またはくるくるとした動きで、やさしいタッチを心がけましょう。上を明るく、下を少し暗くすることで、なだらかな起伏が表現できます。 手前部分は、雪の表面が少しボコボコしているように描き込むと、よりリアルになります。...

白を使わない!2色だけで描く雪景色【色鉛筆・初心者】

今回は、水色と青色の2色だけを使って、シンプルな雪景色を描く方法をご紹介します。木や建物は描かず、雪山・雪原・空だけで仕上げる、とてもシンプルな風景です。 使う色もほぼ2色のみなので、色鉛筆初心者の方でも安心してチャレンジできます。ぜひ一緒に塗ってみてください。 使用する紙とサイズについて 今回は、「はがきサイズ」ほどの小さな紙を使用しています。あまり大きなサイズだと描くのが大変になるため、はがきサイズ程度から始めるのがおすすめです。 使用する色 水色 青色 基本はこの2色のみで雪景色を表現します。最後にアクセントとして黄色をほんの少し使用しますが、雪景色そのものは白を使わず、この2色だけで描いていきます。 下描き:山の形を作る まず、画面の中央あたりに水色で薄く横線を引きます。これは地平線(山の境目)になります。 その線の上から、少しカーブのある曲線を描き、山の形を作っていきましょう。山の上部分は少しギザギザさせ、そのまま斜め下へ線を引きます。途中から向きを変え、右側の山、さらに奥の山も描いていきます。 手前・中間・奥と、奥行きを意識して山を重ねるのがポイントです。 雪山の凹凸を描く 次に、雪原を描いていきます。線が直線になりすぎないよう、少しガタつきを持たせると自然な雪山らしくなります。 山の上の中央付近からジグザグの線を引き、その角から影を入れていきます。このジグザグ線を境に、影になる側と明るい側をはっきり分けることが大切です。 まずは水色だけで全体を描き進めていきましょう。 水色で全体を塗る 明るい側にもごく薄く影を入れ、山のゴツゴツ感を出していきます。山頂付近は影を入れすぎず、一番明るく仕上げます。 奥の山ほど、輪郭をぼかすように軽く塗り、遠くにある印象を出します。手前の山は、横方向にジグザグ線を引き、より細かく凹凸を描き込みます。 色鉛筆は縦方向に動かしながら描くと、自然な山の質感が出やすくなります。 雪原を塗る 次に雪原を塗っていきます。色鉛筆は寝かせ、芯の横の広い面を使って塗るのがポイントです。 基本は横方向、またはくるくるとした動きで、やさしいタッチを心がけましょう。上を明るく、下を少し暗くすることで、なだらかな起伏が表現できます。 手前部分は、雪の表面が少しボコボコしているように描き込むと、よりリアルになります。...

-

くまのぬいぐるみを塗ろう!ふわふわ・フサフサな質感の塗り方【後編】

今回は「くまのぬいぐるみを塗ろう」シリーズ第2回です。 前回は、くまのふわふわ・フサフサな毛並みを中心に塗っていきました。今回はその続きとして、帽子やリボン、袋など周りの小物を塗り進め、作品を完成させていきます。 まだ前回の動画をご覧になっていない方は、ぜひそちらからチェックしてみてくださいね。 >> 前編はこちらから 今回、使用する線画について 今回使用する線画には、毛の流れを示したアシスト線が入っています。そのため、初心者の方でも自然なフサフサ感を出しやすいのが特徴です。 毛の流れが描かれている【アシスト線あり】と【アシスト線なし】の2種類をご用意しています。慣れてきたら、ぜひ毛並み線のないバージョンにも挑戦してみてくださいね。 ヌリイロ公式サイトでは、すぐに使える ダウンロード版と、塗り絵専用紙に「印刷済み」の塗り絵線画を購入できます、ご自身のスタイルに合わせてチェックしてみてください。 >> 「くまのぬいぐるみ」の線画はこちら 帽子を塗る|白を白く見せるコツ まずは帽子から塗っていきます。今回はクリスマスベアをイメージした配色ですが、色や模様を変えれば季節を問わず楽しめます。 折り返し部分の塗り方 帽子の縁は白く見せたいので、白ではなくグレーを使って塗っていきます。白を白く見せる考え方については、過去の「白色の塗り方」の動画も参考にしてみてください。 >> 白色の塗り方はこちら 頭の丸さを意識しながら影を入れ、縁の下側には少し濃い影を入れることで「布の厚み」を表現します。 重ね塗りをしながら、濃くなりすぎないよう注意して立体感を出していきましょう。 >> 布のシワの塗り方(基本の考え方とリボンの塗り方) >> 布のシワの塗り方(スカートとカーテンの塗り方) ボンボンと帽子本体|布のやわらかさを表現する...

くまのぬいぐるみを塗ろう!ふわふわ・フサフサな質感の塗り方【後編】

今回は「くまのぬいぐるみを塗ろう」シリーズ第2回です。 前回は、くまのふわふわ・フサフサな毛並みを中心に塗っていきました。今回はその続きとして、帽子やリボン、袋など周りの小物を塗り進め、作品を完成させていきます。 まだ前回の動画をご覧になっていない方は、ぜひそちらからチェックしてみてくださいね。 >> 前編はこちらから 今回、使用する線画について 今回使用する線画には、毛の流れを示したアシスト線が入っています。そのため、初心者の方でも自然なフサフサ感を出しやすいのが特徴です。 毛の流れが描かれている【アシスト線あり】と【アシスト線なし】の2種類をご用意しています。慣れてきたら、ぜひ毛並み線のないバージョンにも挑戦してみてくださいね。 ヌリイロ公式サイトでは、すぐに使える ダウンロード版と、塗り絵専用紙に「印刷済み」の塗り絵線画を購入できます、ご自身のスタイルに合わせてチェックしてみてください。 >> 「くまのぬいぐるみ」の線画はこちら 帽子を塗る|白を白く見せるコツ まずは帽子から塗っていきます。今回はクリスマスベアをイメージした配色ですが、色や模様を変えれば季節を問わず楽しめます。 折り返し部分の塗り方 帽子の縁は白く見せたいので、白ではなくグレーを使って塗っていきます。白を白く見せる考え方については、過去の「白色の塗り方」の動画も参考にしてみてください。 >> 白色の塗り方はこちら 頭の丸さを意識しながら影を入れ、縁の下側には少し濃い影を入れることで「布の厚み」を表現します。 重ね塗りをしながら、濃くなりすぎないよう注意して立体感を出していきましょう。 >> 布のシワの塗り方(基本の考え方とリボンの塗り方) >> 布のシワの塗り方(スカートとカーテンの塗り方) ボンボンと帽子本体|布のやわらかさを表現する...

-

くまのぬいぐるみを塗ろう!ふわふわ・フサフサな質感の塗り方【前編】

今回は「くまのぬいぐるみ」をテーマに、「ふわふわ・フサフサとした毛の質感の塗り方」をご紹介します。 可愛いぬいぐるみを、一緒に楽しく塗っていきましょう。 今回、使用する線画について 今回使用する線画には、毛の流れを示したアシスト線が入っています。そのため、初心者の方でも自然なフサフサ感を出しやすいのが特徴です。 毛の流れが描かれている【アシスト線あり】と【アシスト線なし】の2種類をご用意しています。慣れてきたら、ぜひ毛並み線のないバージョンにも挑戦してみてくださいね。 ヌリイロ公式サイトでは、すぐに使える ダウンロード版と、塗り絵専用紙に「印刷済み」の塗り絵線画を購入できます、ご自身のスタイルに合わせてチェックしてみてください。 >> 「くまのぬいぐるみ」の線画はこちら 基本の塗り方|フサフサ感を出すコツ 鉛筆の持ち方と動かし方 色鉛筆はしっかり尖らせ、上から下、または下から上へ、引っかくようにシャッと線を入れる塗り方をメインに使います。(シャッシャ塗り) >> 基本の塗り方レッスンはこちら 今回は茶色を使用し、線画の毛の流れを参考にしながら描いていきましょう。 短い毛の部分も、「線を重ねる」ことを意識して描いていきます。 まずは軽いタッチで下塗りを行い、力を入れすぎてベタっとしないよう注意してください。 塗りにくい角度は、紙を動かして塗りやすい向きに変えるのも大切なポイントです。 観察することが上達の近道 くまだけでなく、他の動物や、ファー素材の洋服などを塗る時も同じです。 毛の長さや流れはそれぞれ違うので、「どんな方向に流れているか」「どこが密集しているか」をよく観察してみましょう。 立体感を意識した毛の描き方 ただ毛を描き足すのではなく、腕や足の丸みを意識しながら毛の向きを考えることが大切です。 足の部分は、特にやさしいタッチで、ふんわりとした柔らかさを意識して塗っていきます。 あえて線を揃えず、ランダムさを残すことで、より自然なフサフサ感が生まれます。...

くまのぬいぐるみを塗ろう!ふわふわ・フサフサな質感の塗り方【前編】

今回は「くまのぬいぐるみ」をテーマに、「ふわふわ・フサフサとした毛の質感の塗り方」をご紹介します。 可愛いぬいぐるみを、一緒に楽しく塗っていきましょう。 今回、使用する線画について 今回使用する線画には、毛の流れを示したアシスト線が入っています。そのため、初心者の方でも自然なフサフサ感を出しやすいのが特徴です。 毛の流れが描かれている【アシスト線あり】と【アシスト線なし】の2種類をご用意しています。慣れてきたら、ぜひ毛並み線のないバージョンにも挑戦してみてくださいね。 ヌリイロ公式サイトでは、すぐに使える ダウンロード版と、塗り絵専用紙に「印刷済み」の塗り絵線画を購入できます、ご自身のスタイルに合わせてチェックしてみてください。 >> 「くまのぬいぐるみ」の線画はこちら 基本の塗り方|フサフサ感を出すコツ 鉛筆の持ち方と動かし方 色鉛筆はしっかり尖らせ、上から下、または下から上へ、引っかくようにシャッと線を入れる塗り方をメインに使います。(シャッシャ塗り) >> 基本の塗り方レッスンはこちら 今回は茶色を使用し、線画の毛の流れを参考にしながら描いていきましょう。 短い毛の部分も、「線を重ねる」ことを意識して描いていきます。 まずは軽いタッチで下塗りを行い、力を入れすぎてベタっとしないよう注意してください。 塗りにくい角度は、紙を動かして塗りやすい向きに変えるのも大切なポイントです。 観察することが上達の近道 くまだけでなく、他の動物や、ファー素材の洋服などを塗る時も同じです。 毛の長さや流れはそれぞれ違うので、「どんな方向に流れているか」「どこが密集しているか」をよく観察してみましょう。 立体感を意識した毛の描き方 ただ毛を描き足すのではなく、腕や足の丸みを意識しながら毛の向きを考えることが大切です。 足の部分は、特にやさしいタッチで、ふんわりとした柔らかさを意識して塗っていきます。 あえて線を揃えず、ランダムさを残すことで、より自然なフサフサ感が生まれます。...

-

質感の塗り方(練習用)

通常価格 ¥0〜通常価格単価 / あたり -

花の塗り方(練習用)

通常価格 ¥0〜通常価格単価 / あたり -

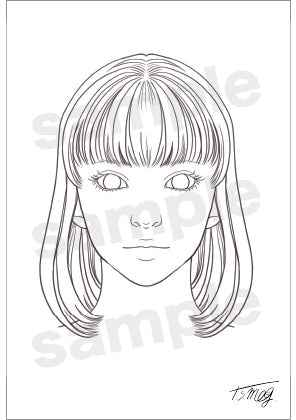

色々な髪型の塗り方(練習用)

通常価格 ¥0〜通常価格単価 / あたり

-

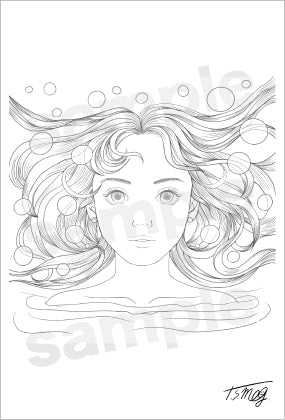

幻想的な泡と水と女の子

通常価格 ¥100〜通常価格単価 / あたり -

モコた (ハロウィン)

通常価格 ¥0〜通常価格単価 / あたり

-

ハガキセット「幻想的な泡と水と女の子」

通常価格 ¥300通常価格単価 / あたり -

ハガキセット「蝶々の少女」

通常価格 ¥300通常価格単価 / あたり -

ハガキセット「人物基本の塗り方レッスン用」

通常価格 ¥300通常価格単価 / あたり -

ハガキセット「花と女の子」

通常価格 ¥300通常価格単価 / あたり -

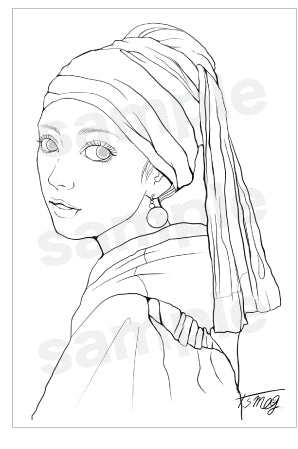

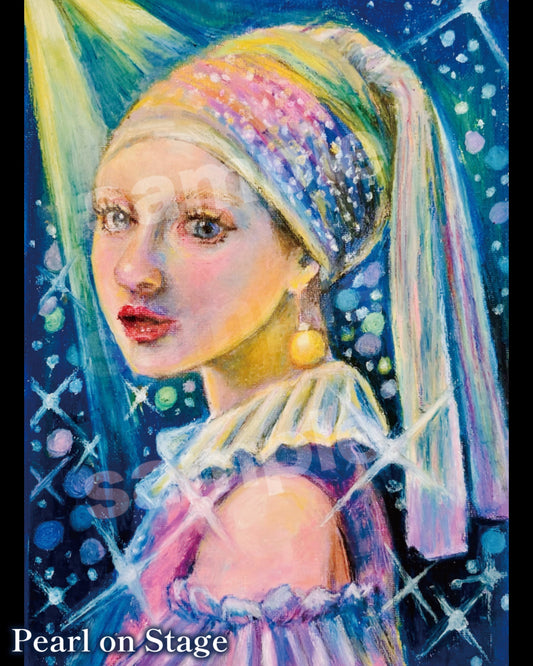

ハガキセット「カラフルな真珠の耳飾りの少女」

通常価格 ¥300通常価格単価 / あたり

キャンバスアート

-

「真珠の耳飾りの少女」 アレンジ (複製画)

販売元:t.s.meg通常価格 ¥5,600〜通常価格単価 / あたり

塗り絵パーティー

季節をテーマにした塗り絵作品を集めたオンライン発表会です。YouTube Liveで、皆さんの作品の魅力や見所をお話ししながら、素敵な塗り絵の世界を一緒に楽しみましょう♪

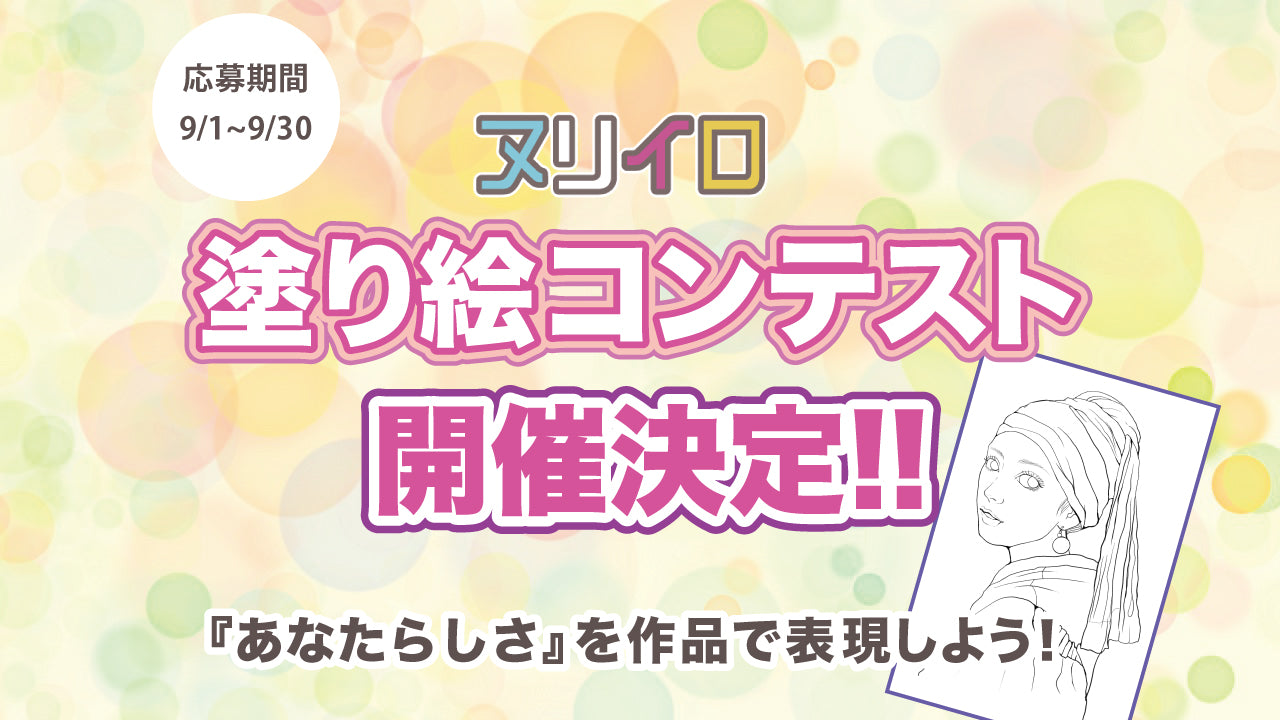

塗り絵コンテスト

「あなたらしさ」を塗り絵で表現してみませんか?

塗ることは「表現」、選ぶ色は「個性」

あなただけの世界を色にのせて、自由に作品に仕上げて。是非、挑戦してみてください。